金秋時節,稻浪翻滾。又到秋分日,第八個“中國農民豐收節”如約而至。科技助農繪就豐收新畫卷,中國電科發揮信息技術優勢,不斷提升農作物生產管理水平,讓“中國飯碗”端得更穩、更牢。

科技護航秋糧田間管護

“莖稈粗壯,籽粒飽滿,收成穩了。”眼下,全國秋糧自南向北全面開鐮。大到萬畝糧田、小到單株秧苗,中國電科研發的多光譜植被監測儀,都能實時、長期監測其生長狀態。這款產品融合可見光與多光譜成像技術,1小時智能“體檢”上萬畝農林,一旦監測到植被生長指數低于閾值,就通過管理平臺發布預警,提醒管理人員及時采取處置措施,讓病蟲害、水肥管理、倒伏等作業處理更及時精準。

在河南蘭考縣玉米田里,27所、新防務公司自主研發的物候自動觀測儀如同“作物醫生”,通過葉面積指數、植被指數、植株高度、冠層溫度等20余項數據實時監測作物健康狀況。當系統捕捉到葉片熒光值異常時,可提前48小時預警干旱或病蟲害風險。近兩年,設備已布設在全國300個物候自動觀測站,覆蓋主要糧食產區,有效補充目前全國農業氣象自動監測網絡。

在河南新鄉中原農谷一處高標準農田示范區,農業氣象服務人員通過土壤墑情圖譜實時調整并發布灌溉決策建議。這種精準氣象監測、水肥調控有效保障河南小麥畝產連續四年穩定在800斤以上。目前,全國已建成300個百米級區域土壤水分觀測站和3026個單點分層土壤水分觀測站,形成覆蓋不同作物耕層的地塊級土壤墑情監測體系。

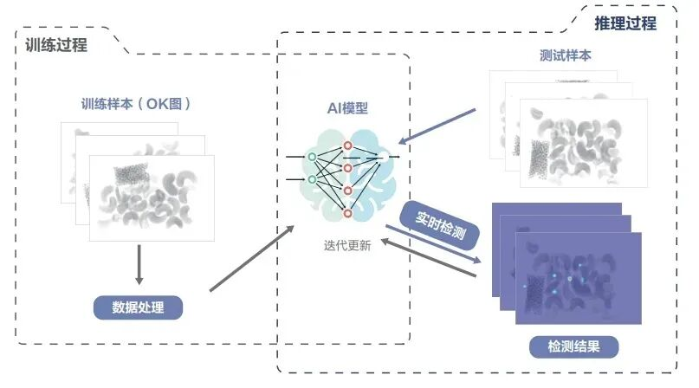

以前,蟲情監測依賴人工巡查與經驗判斷,存在耗時費力、數據滯后、測報精準度不足等問題。如今,在山東東營國家級農高區,網絡通信研究院參與研制的我國首個“多頻段全極化高分辨昆蟲監測雷達”,正用它的“火眼金睛”和“智慧頭腦”,實時監測生成蟲情三維動態圖譜,為農業害蟲空中遷飛規律、種群結構特征等提供關鍵數據支撐。在海南,電科太極國海信通研發的智能蟲情監測儀,融合人工智能視覺識別等技術,從誘蟲到圖像采集實現“7×24小時”無人值守,毫秒級完成蟲種識別與計數。研發的農業四情智測儀,集苗情監測、墑情感知、蟲情測報、環境監測等功能于一體,搭載新型誘集光源與風吸式殺蟲技術,可精準誘蟲、自動殺蟲。

數智賦能秋糧倉儲管理

糧食是會呼吸的,一呼一吸之間都是糧情數據。

中國電科研發的毫米波體積成像雷達通過近百萬數量點云對糧倉進行全方位掃描,不僅能準確測量倉內存糧的高度、體積等數據,還能實時展示倉內存糧3D形貌,方便生產部門安排上下游生產計劃,助力糧倉高效盤點管理。由于糧食自身微生物作用,糧庫內容易產生磷化氫氣體、腐蝕銅氣體,中國電科研發的防熏蒸相機能夠對糧庫內機械通風作業、環流熏蒸作業實時監測。設備能很好地適用環境,清晰還原畫面真實顏色,解決無法看清糧食顏色和蛾蟲變化情況的問題。

糧食收割后,如何利用科技的手段快速檢測出入口食物的安全性?“設備可以快速、準確地檢測被測化合物的含量和純度,輔助進行分析方法開發。”技術專家表示,中國電科研發超高效液相色譜儀,通過高性能、高效率物質分離和分析技術,快速檢測糧食中的黃曲霉毒素及農殘等。研發的智能缺陷檢測系統采用X光透視成像技術,搭載全新一代Raytina圖像增強引擎和深度學習算法,可對食品內部進行高清成像,無論是食品本身異物問題,還是食品內部破損或缺失,都能高效檢出。

科技密碼讓豐收成色更足

瓜果飄香,魚獲滿倉,豐收的喜悅笑容次第綻放。

“以前靠天吃飯,現在手機就是‘新農具’。”碭山果農李大叔展示著手機App,通過平臺不僅能了解土壤墑情、病蟲害預警,還能直接對接銷售渠道。從安徽碭山梨產業互聯網平臺到海口市瓊山區現代農業產業園,再到陜西綏德縣鄉村振興示范區……電科太極建設的安徽碭山梨產業互聯網平臺,不僅為農戶提供精準的種植指導,智能灌溉系統和水肥一體化管理,有效提升酥梨品質,還能進行低溫防霜凍預警和病蟲害智能防控。同時,利用吸引產業主體入駐、發展“碭山好梨”電商平臺、創新供應鏈金融服務等,拓展營銷渠道,實現全產業鏈數字化改造升級。

在河北魏縣,搭建的“云上梨園”智慧管理系統,創新采用產業聯合運營模式,為當地鴨梨產業提供全方位的數字化解決方案。在陜西綏德縣,深度參與郝家橋村數字農業建設,通過農副產品深加工等系列項目,打造數字鄉村示范區,推動當地農業產業鏈標準化、規模化發展。在新疆阿克蘇,攜手當地農業龍頭企業開展阿克蘇果業智慧化管理,搭建新零售平臺,創新農產品營銷模式,提升品牌價值和產品競爭力。在青海達日縣,承建智慧牧業基地信息化項目,通過牦牛育種溯源和牧場智能安防管理,構建數字化養殖體系,對供應鏈服務和營銷體系升級改造。

一艘艘活鮮運輸船陸續進港,船上漁民通過人工接龍方式,將鮮活的海鮮運送上岸,然后按大小進行分揀、裝筐、過秤。為提升漁業生產作業與監管服務智能化水平,電科太極國海信通研發智能電子船牌系統,集成北斗衛星定位、公網通信模塊,相當于為每艘漁船配“數字身份證”,可實時監控漁船位置和航跡,推動漁業監管從“人防”向“技防”升級。